Ein Quantensprung für die Industrie

Die EU fördert die Quantentechnologie mit einer Milliarde Euro durch ein neues Flaggschiff-Programm. Schweizer Forschende versuchen derweil die Quantenphysik vom Labor auf den Markt zu bringen. Von Edwin Cartlidge

(Aus "Horizonte" Nr. 110 September 2016)

Die Idee der Quanteninformatik ist verführerisch. Während herkömmliche Computer Daten als digitale Bits verarbeiten, lassen die ungewohnten Gesetze der mikroskopischen Welt Quantenbits (oder Qubits) zu. Dabei können die Zustände 0 und 1 gleichzeitig bestehen und auch miteinander "verschränkt" sein. Diese Eigenschaften erlauben Quantencomputern, zumindest theoretisch, gleichzeitig mit allen durch einen Satz von Qubits festgelegten möglichen Werten zu operieren. Dadurch wächst die Verarbeitungsgeschwindigkeit bei bestimmten Problemen gegenüber heutigen Rechnern exponentiell.

In der Grundlagenforschung für diese Computer – sowie für quantenmechanische Anwendungen wie Kryptografie und Messtechnik – gehört die Schweiz zu den führenden Ländern: Auf der aktuellsten Rangliste der Zitierungen in den Quantenwissenschaften lag sie gemäss Technopolis 2011 zusammen mit Österreich an der Spitze. Seit fünf Jahren sind die Forschungsgruppen aus allen Landesteilen im Nationalen Forschungsschwerpunkt (NFS) "QSIT – Quantenwissenschaften und -technologie" vernetzt.

Die Quantenforschenden von nebenan

Für den Leiter des Programms, Klaus Ensslin von der ETH Zürich, liegt die Stärke des Landes in der Breite der Forschung. "Wenn ich zehn Meter aus meinem Büro gehe, treffe ich Quantenforscher, die in ganz unterschiedlichen physikalischen Systemen arbeiten. Andere europäische Zentren sind hingegen spezialisierter."

Ensslin ist wie viele andere Forschende aber der Ansicht, dass die Schweizer Einrichtungen die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu wenig gut in marktreife Produkte ummünzen. Daniel Loss von der Universität Basel weist darauf hin, dass die Forschung in anderen Ländern – etwa in den Niederlanden, Dänemark, Japan und Australien – gezielt für die Entwicklung eines Quantencomputers unterstützt wird. An dieser Finanzierung "fehlt es hier ein wenig".

Eine erste nationale Erfolgsgeschichte gibt es bereits: ID Quantique, ein Spin-off der Universität Genf, vertreibt kryptografische Ausrüstung und Einzelphotonen-Detektoren. Mit den Detektoren können vertrauliche Nachrichten mit einem geheimen "Schlüssel", bestehend aus den Quantenzuständen einer Reihe von Photonen, codiert und decodiert werden. Dank der Gesetze der Quantenmechanik verrät sich jeder Lauschangriff durch eine Veränderung des Schlüssels. Damit ist Informationsübermittlung praktisch abhörsicher. Das 2001 gegründete Unternehmen verkauft seine Technologie inzwischen weltweit gewinnbringend an Banken, multinationale Unternehmen und Regierungen.

Bisher gibt es in der Schweiz keine Nachfolger. Einer der Gründer von ID Quantique, Nicolas Gisin von der Universität Genf, weist darauf hin, dass Google, Microsoft, IBM und Toshiba intensiv in die Quantentechnologie investieren, Schweizer Unternehmen aber nicht. Gisin hofft, dass sich dies mit dem im April von der Europäischen Union angekündigten, mit einer Milliarde Euro dotierten Flaggschiff-Programm zur Entwicklung und Vermarktung solcher Produkte ändern wird. "Die Quantentechnologie wird Informatik und Kommunikation in den nächsten zwei Jahrzehnten revolutionieren", ist er überzeugt. "Wir können nicht zuwarten." Dieser Meinung ist auch Loss, der hofft, dass die Schweiz sowohl am Programm teilnimmt als auch ein eigenes ins Leben ruft.

Auf die Grösse kommt es an

In ihren Anfängen vor drei Jahrzehnten war Forschung an Quantencomputern noch akademisch. In den letzten Jahren gelangen den Physikern aber entscheidende Fortschritte bei der Quantenfehlerkorrektur, mit der Störungen der empfindlichen Quantenzustände durch äussere Einwirkungen behoben werden können. Die Forschung befindet sich gegenwärtig an der Schwelle zur Entwicklung von Logikgattern, die zuverlässig genug sind, dass sich die Fehler nicht unkontrollierbar hochschaukeln. Damit öffnet sich die Möglichkeit, den heute noch winzigen Quantencomputern von rund einem Dutzend Qubits mehr und mehr Komponenten hinzuzufügen, bis sie mit Millionen rechnen können.

Die Physiker untersuchen gegenwärtig eine Vielzahl verschiedener Arten von Qubits. Loss erforschte einen der vielversprechendsten Kandidaten, die so genannten Spin-Qubits. 1998 schlug er vor, Daten mit dem Spin von Elektronen (eine quantenmechanische Rotation eines Teilchens) zu kodieren, die in nanometergrossen Halbleiter-Systemen – so genannten Quantenpunkten – eingebettet sind. Gemäss Loss eignen sich die Spin-Qubits für die Konstruktion komplexer Quantencomputer, da sie klein und schnell sind und ausserdem von den bestehenden Halbleiter-Herstellungsverfahren profitieren können.

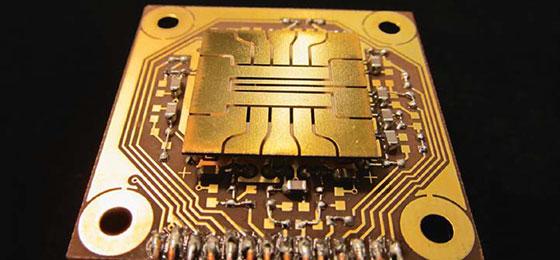

Mit einer weiteren Halbleiter-Technologie befassen sich Andreas Wallraff und seine Kollegen an der ETH Zürich. Die Qubits sind in diesem Fall elektrische Ströme, die in supraleitenden Schaltkreisen wandern – entweder im Uhrzeigersinn, im Gegenuhrzeigersinn oder in beide Richtungen gleichzeitig.

Halbleiter-Qubits sind jedoch nicht die einzige Möglichkeit. Die Gruppe um Jonathan Home, ebenfalls an der ETH Zürich, fängt Ionen in elektrischen Feldern und bringt sie mit Laserstrahlen in Überlagerungszustände. Diese Technologie hält den Rekord für die zuverlässigsten Logikgatter und die höchste Zahl verschränkter Qubits. Home betont den Vorteil, dass die Ionen miteinander identisch sind, was die Skalierung vereinfacht und eine Fehlerkorrektur auf Symmetriebasis ermöglicht.

Mehr als hundert Millionen Qubits

Unabhängig davon, welche Technologie schliesslich das Rennen macht, wird die Kommerzialisierung eine riesige Herausforderung werden. Mit Quantencomputern wäre es möglich, grosse Zahlen zu faktorisieren, wodurch die Sicherheit der herkömmlichen Verschlüsselungstechnik kompromittiert würde. Dafür wären aber gemäss Schätzungen von John Martinis von der University of California, Santa Barbara, mehr als hundert Millionen Qubits erforderlich. Eine derartige Hochskalierung wäre laut Wallraff weniger eine physikalische denn eine technische Hürde. Es müssten genügend Laser bereitgestellt oder die Qubits effizient gekühlt werden können. "Um diese Systeme zu bauen, benötigen wir eher einen ingenieurwissenschaftlichen Ansatz", sagt er.

"Wie schnell sich diese Herausforderungen bewältigen lassen, hängt davon ab, wie viel die Industrie zu investieren bereit ist", so Loss. "In einem kleinen Team mit einem oder zwei befristet angestellten Post-docs ist es natürlich viel schwieriger als mit einer grossen Gruppe fest angestelltem Personal."

Die Vermarktung der Quantenkryptografie war vergleichsweise einfach, weil dabei nur ein Photon nach dem anderen gesendet und empfangen werden muss und keine Verschränkung mehrerer Quantenteilchen nötig ist. Isolierte Systeme werden etwa in Rechenzentren eingesetzt, die mit dem Backupsystem eines Unternehmens verbunden sind. Gisin von der Universität Genf träumt davon, die Quantenverbindungen zwischen den grössten Schweizer Städten einzurichten. Die Internetbenutzer könnten dann zwischen einer billigen, aber relativ unsicheren Verbindung und einer quantenkryptografischen Verbindung auswählen.

Messung an der Nachweisgrenze

Eine ausgereiftere Entwicklung sind Quantensensoren. Ein Stickstoffatom im Kern eines Diamanten ergibt einen hochsensiblen Magnetfelddetektor. Patrick Maletinsky und sein Forschungsteam an der Universität Basel setzen einzelne Elektronenspins auf die Spitze eines Rasterkraftmikroskops (AFM), um selbst schwächste magnetische Felder abzutasten. Damit lässt sich eine sehr empfindliche quantitative Bildgebung mit einer Auflösung im Nanometerbereich realisieren.

Maletinsky sieht die Anwendung dieser Technik bei der Kartierung winziger räumlicher Variationen in den Streuungsfeldern dünner magnetischer Schichten, wie sie für die Datenspeicherung wichtig sind. Ausserdem liessen sich damit Wirbel in Supraleitern untersuchen, die bei Anwendungen wie MRI-Geräten zum Einsatz kommen. In der Biologie könnte mit diesem Verfahren die Struktur von Proteinen geklärt werden, da die Kerne der Atome einen Spin haben, der wiederum ein winziges Magnetfeld erzeugt. Maletinsky möchte mit seiner Gruppe bis Ende Jahr ein Start-up gründen und die AFM-Diamantspitzen "im nächsten oder übernächsten Jahr" vermarkten.

Der Heilige Gral

Tatsächlich sind erste Quantencomputer bereits auf dem Markt. Das kanadische Unternehmen D-Wave enthüllte 2007 seinen "quantum annealer", auf dem Optimierungsprogramme laufen. Das letzte Gerät protzt mit eindrücklichen tausend supraleitenden Qubits. Das Unternehmen verlieh die Maschinen für je eine Million Dollar an die Nasa, Google und den Rüstungsriesen Lockheed Martin. Viele zweifeln, dass die Computer wirklich mit quantenmechanischen Effekten arbeiten. Matthias Troyer von der ETH Zürich und andere Forschende zeigten zum Beispiel 2014, dass kein Geschwindigkeitsvorteil gegenüber klassischen Computern besteht.

Mit dem ersten echten Quantencomputer, der nützliche, mit klassischen Computern nicht durchführbare Aufgaben ausführt, könne in etwa zehn Jahren gerechnet werden, prophezeit Wallraff. Ein solcher Computer dürfte mit einigen hundert Qubits arbeiten und zur Simulation kleiner Moleküle oder anderer Quantensysteme eingesetzt werden.

Für Loss dagegen ist der Heilige Gral der Quanteninformatik ein vollwertiger, "universeller" Quantencomputer, der Berechnungen wie die Faktorisierung grosser Zahlen ausführen kann. Da das Interesse der Industrie nun geweckt sei, werde sich dieses Ziel endlich realisieren lassen. Er hofft, dass Schweizer und andere europäische Unternehmen bei der Jagd auf ihre amerikanischen Konkurrenten aufschliessen.

Edwin Cartlidge lebt in Rom und schreibt für Science und Nature.