"Der Islam erscheint als Problem der Gesellschaft"

In Konflikten um Schulschwimmen oder Minarette wollen alle Beteiligten – inklusive der Muslime – ihre Strukturen absichern, sagt Islamwissenschaftler Reinhard Schulze. Weil Systeme aber lernfähig seien, könnten sich die Regeln auch ändern. Mit Blick auf die Integration der muslimischen Bevölkerung in der Schweiz seien Aushandlungsprozesse nötig. Von Susanne Wenger

(Aus "Horizonte" Nr. 104, März 2015)

Herr Schulze, Sie haben zwei Konfliktfälle untersucht: die Auseinandersetzungen rund um einen muslimischen Vater in Basel, der seine Töchter nicht ins Schulschwimmen lässt, und das geplante Minarett in Langenthal, dessen Bau vom Verwaltungsgericht verboten wurde. Wie geht unsere Gesellschaft mit solchen Kontroversen um?

In beiden Fällen können wir nicht von einer einheitlichen Problemlage sprechen. Um die als Konflikt identifizierten Situationen – Schwimmverweigerung, Minarettbau – entsteht ein Kommunikationsgefüge mit sehr unterschiedlichen Wahrnehmungen. Die verschiedenen Akteure haben ihre eigenen Bewertungs- und Erwartungshaltungen. Die Gerichte etwa wollen Regeln durchsetzen, während sich die Integrationsbeauftragten stärker am Integrationsziel orientieren. Diese beiden Positionen können sich widersprechen.

Wer verhält sich konstruktiv, wer nicht?

Das lässt sich so nicht sagen. Das Verhalten ist immer mit der Erwartungshaltung verbunden. Am klarsten positioniert ist das Recht. Seit dem Ende der 1990er Jahre gilt die Setzung, dass gemischtgeschlechtlicher Schwimmunterricht für alle bis zur Pubertät notwendig und zwingend sei. Da ist keine Flexibilität zu erwarten – das Recht ist wenig lernfähig.

Umso flexibler erscheint die Kultur.

Genau. Justiz, Behörden, Politik und Medien behandeln Schwimmverweigerung oder Minarettbau als Problem. Die Kultur kann diese Wahrnehmung ironisieren und Bedeutungen verschieben. Der Künstler, der ein Minarett auf dem Dach des Langenthaler Kunsthauses installierte, stellte die gängigen Beurteilungsschemata in Frage.

Sie stellen in Ihrer Untersuchung eine "Absage an islamische Differenz" fest. Heisst das, in der Schweiz wird der Islam als unerwünschte Andersartigkeit betrachtet?

Alle Akteure, selbst die Kunst, spielen mit dem Gedanken, dass das Islamische in Differenz zur Gesellschaft gesehen werden muss. Der Islam erscheint dabei als Problem der Gesellschaft. So, als ob die Gesellschaft ein Problem mit dem Islam habe, genauso wie sie etwa ein Drogenproblem hat. Das steuert das Islam-Bild, es besteht dann aus Minaretten, Schulschwimm-Verboten, Kopftüchern und steht damit notwendigerweise in Differenz zu dem, was gesellschaftlicher Konsens zu sein scheint. So wird der Islam zur Problemreligion, ähnlich wie beim Problembären, der sich nicht so verhält, wie es erwartet wird.

Ist es wirklich eine Absage an islamische Differenz, wenn Behörden und Gerichte die geltenden Regeln und Werte durchsetzen?

Wir wollten in unserer Studie nicht politisch Stellung beziehen, sondern aufzeigen, vor welchem Hintergrund Entscheidungen gefällt werden. Man würde erwarten, dass sich Systeme weiterentwickeln und an neue Umweltbedingungen anpassen. Doch wie sich in Basel und Langenthal zeigte, zielt die Gesellschaft eher auf Struktursicherheit ab. Das trifft übrigens auch auf die muslimischen Akteure zu, die sich gegen das Schulschwimm-Obligatorium wenden. Auch sie wollen ihre Strukturen absichern und sind ebenso wenig bereit, einen Konsens zu finden, mit dem alle leben können.

Woher stammt dieses Bedürfnis, bestehende Strukturen abzusichern?

Im Bestreben, soziale und individuelle Sicherheit zu schaffen, wird die Gegenwart von etwas Differentem als Gefährdung der Sicherheit interpretiert, auch wenn die fragliche Situation weit weg ist von der eigenen Lebenswelt. Wer keine muslimischen Kinder hat, ist vom Schwimmunterricht-Problem ja nicht betroffen. Und ein Minarett sieht keiner, der dort nicht wohnt. Trotzdem werden schnell Entscheidungen gefällt, solches nicht zu akzeptieren.

Und das hat mit Skepsis gegenüber dem Islam zu tun?

Mehr gegenüber der Vorstellung von Islam, die ihn auf sichtbare Sachverhalte reduziert: Minarette, Kopftücher, Schulschwimmen, Schächten. Daraus lässt sich Differenz konstruieren. Manch ein Muslim würde sagen: Was ist denn das für ein seltsamer Islam, den ihr da habt? Der Glaube an Mohammed bedingt doch keine Differenz auf sozialer Ebene. Sobald indes der Islam sichtbar wird, wird er für manche zum Problem. Entsprechend reduzieren auch manche muslimischen Akteure den Islam auf das Sichtbare. Sie führen dann den Kampf um die Sichtbarkeit, bis hin zu radikalen Vorstellungen wie dem Ganzkörperschleier.

Das schaukelt sich hoch?

Im Kommunikationsgefüge schaukelt sich die Auseinandersetzung um die Sichtbarkeit hoch, ja. Doch letztlich geht es um die Integration des Islams in unsere Gesellschaft. Bei anderen Themen ist es viel einfacher gelungen, Integrationsprozesse durchzuführen, zum Beispiel in der Drogenpolitik. Mit der staatlichen Heroinabgabe wird Differenz anerkannt, zugleich aber wird das Problem über Regelungen integriert. Das Islamische hingegen scheint viel stärker als Problem definiert zu werden, ohne dass dafür Integrationsregelungen entworfen werden.

Wie lautet Ihre Erklärung dafür?

Die Beurteilung des Islams beruht auf der Vorstellungswelt, dass der Islam den Muslim grundsätzlich definiere. Wenn im Nahen Osten ultrareligiöse islamische Bünde wie der so genannte Islamische Staat in Erscheinung treten und wenn wie jüngst in Frankreich ultrareligiöse Terroristen Journalisten und Polizisten angreifen und ermorden, dann wird dies als Ausdruck des Islams an sich wahrgenommen. Muslimische Gemeinden hingegen betonen, dass diese Terroristen den Islam für ihre Zwecke gewissermassen gekapert hätten. Hier gibt es also fundamentale Unterschiede in der Wahrnehmung, die es auszugleichen gilt.

Anstatt mit Bussen und Verboten auf islamische Differenz zu reagieren, könnte die Gesellschaft von der Vielfalt lernen, schreiben Sie. Was heisst das konkret?

Wenn die Gesellschaft ein Kommunikationssystem ist, sollte sie auch lernfähig sein. Die Vielfalt ist Realität und nimmt zu. Wir sollten uns überlegen, welche neuen Steuerungsmöglichkeiten es gibt, um dieser Realität adäquat zu begegnen, so dass wir den in unseren Fallstudien erörterten Prozessen nicht einfach ausgeliefert sind.

Soll es denn hingenommen werden, dass muslimische Mädchen nicht zum Schwimmunterricht dürfen?

Die Forschung zeigt, dass der Lernprozess die Gesellschaft als Ganzes betrifft, also einschliesslich muslimischer Gemeinschaften. Inklusion fördert die Bereitschaft, eigene Positionen zu überdenken, mit denen bislang Differenz definiert wurde. Viele muslimische Mitbürger haben das längst gemacht. Sonst gäbe es mehr Diskussionen um Schulschwimmen, nicht nur Einzelfälle. Über das Minarettverbot rümpften die Muslime in der Schweiz zwar die Nase, aber kaum eine muslimische Organisation beharrte auf dem Minarett.

Wie sähe ein gesellschaftlicher Lernprozess aus?

Es würde bedeuten zu sagen: Die Integration verlangt, dass sich alle an die Regeln der Gesellschaft halten. Doch weil Systeme lernfähig sind, können sich diese Regeln auch ändern. Sie müssen sich nicht beim Schulschwimmen ändern, aber sie können sich vielleicht beim Minarett wieder ändern. Es geht um Aushandlungsprozesse innerhalb der Gesellschaft, die durch unterschiedliche Positionen zum produktiven Ort der sozialen Wirklichkeit wird.

Ganz konkret: Wie sollten künftige Konflikte zum Thema Islam angegangen werden?

Nehmen wir die etwa 60 jungen Männer aus der Schweiz, die nach Syrien gegangen sind, um in den Krieg zu ziehen. Mit dem alten Beurteilungsschema macht man daraus sofort eine islamische Frage und postuliert Differenz. Ein lernfähiges System baut eine Kommunikation auf. Alle Akteure, muslimische und nicht muslimische, setzen sich zusammen und stellen fest, dass sie ein gemeinsames Problem haben.

Inwiefern?

Dass die jungen Männer sich den Terroristen anschliessen, ist nicht allein ein Problem der muslimischen Gemeinden, sondern es ist auch eines der Schweizer Gesellschaft. Was läuft in unseren Familien und sozialen Welten schief, dass gerade muslimische junge Leute weggehen? Wer so fragt, ermöglicht Lernprozesse und griffige Präventionsmassnahmen.

Einige Akteure – politische Parteien und Bewegungen, gewisse Medien, aber auch Muslime – bewirtschaften aber sehr gezielt die Differenz und den Konflikt. Und Terroranschläge, wie jener vom Januar in Paris, erschweren den Dialog.

Die strukturkonservative Haltung einiger Akteure befördert nicht die Lernfähigkeit, das stimmt. Dies gilt auch für manche Muslime, die an einer Differenz festhalten. Allerdings haben die Ereignisse in Paris auch den Effekt gehabt, dass sich immer weniger Muslime in einer latenten Differenz zur Gesellschaft sehen und stattdes-sen ihre prinzipielle Differenz zum Terrorismus betonen. Ihre Solidarität gilt der Freiheit in der Gesellschaft, und darin liegt gewiss die Möglichkeit, die Differenzen zu überwinden.

Susanne Wenger ist freie Journalistin in Bern.

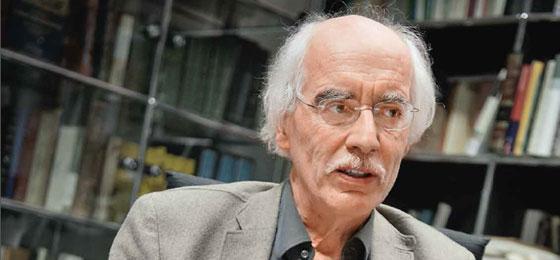

Reinhard Schulze

Reinhard Schulze ist Direktor des Instituts für Islamwissenschaft und Neuere Orientalische Philologie an der Universität Bern. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören die islamische Kultur- und Wissensgeschichte sowie die islamische Religionsgeschichte.