Schnelle Eingreiftruppe gegen Viren

Killerzellen müssen laut Lehrbuch präzis auf ihre Antigene passen, damit sie ihre Aufgabe erfüllen. Berner Forschende fanden auch für locker bindende weisse Blutkörperchen eine Rolle im Immunsystem. Von Karin Hollricher

(Aus "Horizonte" Nr. 111 Dezember 2016)

Nachdem sie von Viren befallen wurden, präsentieren die Wirtszellen Teile des Krankheitserregers an ihrer Oberfläche. Dank dieser Virenbestandteile können im Körper patrouillierende Killerzellen (CD8+ T-Lymphozyten) die infizierten Zellen erkennen und sie töten, womit eine weitere Ausbreitung der Viren verhindert wird.

Bisher galt die Lehrmeinung, dass vor allem diejenigen Killerzellen an der Immunantwort beteiligt sind, die stark an die Antigene an der Oberfläche binden – sogenannte hochaffine Killerzellen. Ein, zwei Wochen nach Infektion finden sich nur noch hochaffine Killerzellen im Blut. Die niedrigaffinen Killerzellen, die weniger passgenaue Rezeptoren tragen, seien hingegen Ausschussware der Produktion dieser weissen Blutkörperchen.

Das allerdings bezweifeln nun Jens Stein und seine Mitarbeitenden von der Universität Bern, die sich in den letzten vier Jahren mit dem Verhalten dieser niedrigaffinen Killerzellen beschäftigten. Sie fanden Hinweise, dass diese weniger genauen Zellen ebenso zur Immunantwort beitragen. Demnach starten sie nach einer kurzen Aktivierungshase einen ersten, schnellen Angriff auf einen Eindringling, während hochaffine Killerzellen sich erst einmal massiv vermehren, um dann in einer gewaltigen zweiten Welle über die Erreger herzufallen. "Noch ist das nur eine Hypothese, doch unsere Experimente legen diesen Schluss nahe", sagt Stein.

Schneller, aber weniger gründlich

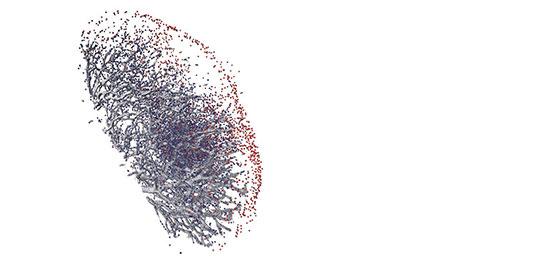

Die Forschenden injizierten Versuchsmäusen Killerzellen, die mit einem Rezeptor gegen ein bestimmtes Antigen ausgestattet waren, wie es von einem Virus stammen könnte. Zusätzlich erhielten die Tiere dendritische Zellen, die den Killerzellen verschiedene Antigene präsentierten, um damit eine Immunantwort auszulösen. Unter einem Mikroskop (mit einer speziellen Zwei-Photonen-Technik) verfolgten die Forschenden das Geschehen in den Lymphknoten narkotisierter Tiere. Die Methode wurde von Stein und Kollegen eigens für diese Art Untersuchung entwickelt. Sie konnten so feststellen, wo und wann genau die Zellen miteinander interagieren.

"Zu unserer Überraschung reagierten alle Killerzellen mit den dendritischen Zellen – unabhängig davon, welches Peptid die dendritischen Zellen präsentierten", so Stein: "Alle T-Zellen bereiteten sich also auf ihre Rolle als Killerzellen vor. Sie starteten die Differenzierung und begannen, sich zu teilen."

Einen gravierenden Unterschied gab es allerdings zwischen verschiedenen Begegnungen: War die Bindung zwischen dendritischen Zellen und den Killerzellen stark, dauerte das molekulare Zwiegespräch länger. Hatten dendritische Zellen die weniger passgenaue Version des Moleküls auf ihrer Oberfläche und war die Bindung eher lose, so liessen sich die T-Zellen zwar aktivieren und zur Teilung anregen, lösten aber den Kontakt zur dendritischen Zelle recht schnell wieder. Darauf wanderten sie zum Ausgang der Lymphknoten, um sich auf die Virenjagd zu begeben. Gleichzeitig erwarben diese niedrigaffinen Zellen schneller ihre Killerfunktion als die Zellen, deren Rezeptoren sehr gut zum Antigen passen. Die hochaffinen T-Zellen blieben indes nicht nur sehr lange mit den dendritischen Zellen in Verbindung und teilten sich, auch die Tochterzellen liessen sich noch einmal aktivieren und zur Teilung bringen.

"Diese und weitere Daten interpretieren wir dahingehend, dass niedrigaffine Zellen eine kleine, dafür schnelle Eingreiftruppe sind", so Stein. "Hochaffine Killerzellen treten später in Aktion, sind dafür umso zahlreicher, vermutlich zielgenauer und möglicherweise effektiver." Zumindest bei Mäusen war dies so. Eine Überprüfung beim Menschen steht noch aus.

Karin Hollricher ist Wissenschaftsjournalistin in Neu-Ulm.

A. J. Ozga et al.: pMHC affinity controls duration of CD8+ T cell – DC interactions and imprints timing of effector differentiation versus expansion. The Journal of Experimental Medicine (2016)