Et si nous avions un troisième bras ?

Selon une étude, le cerveau peut s’habituer à un troisième bras, mais pour l’instant seulement pour réaliser des tâches simples. Pourtant, le rêve d’y avoir recours en chirurgie ou en mécanique de précision n’est pas mort.

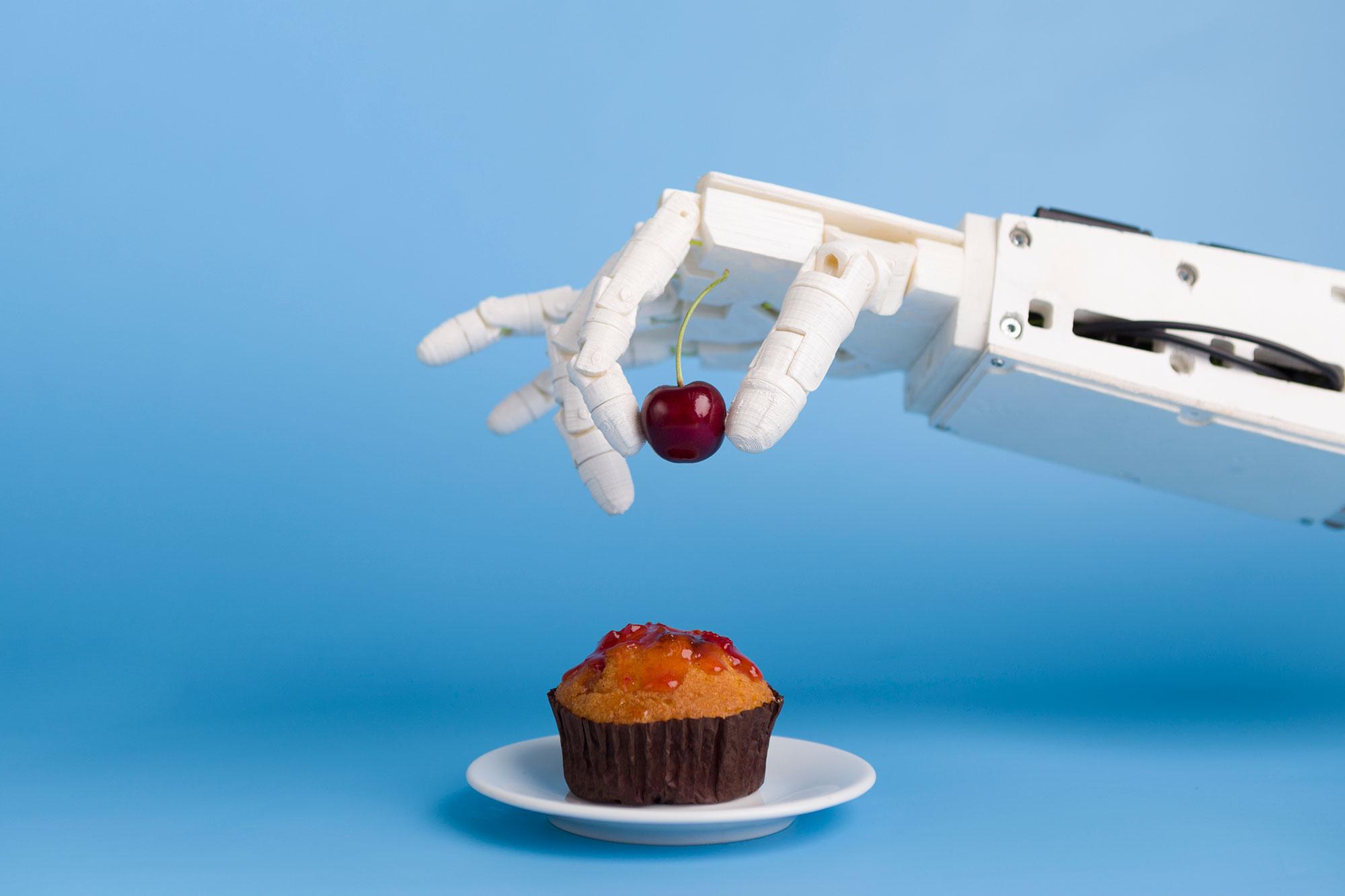

Dans un laboratoire, une vingtaine de sujets apprennent à employer un bras artificiel. Le membre rudimentaire, pourvu d’une pince à son extrémité est fixé à une table, à côté des participant·es qui, assis, le contrôlent à l’aide d’une ceinture placée sur le diaphragme. Une expiration, et le bras se meut en avant ; une inspiration, et il bouge vers l’arrière.

Les participant·es s’entraînent à effectuer des séries de tâches comme saisir des blocs, actionner des boutons ou mouvoir des curseurs. Pour les scientifiques soutenus par le FNS, il s’agit de déterminer dans quelle mesure le cerveau peut apprendre à gérer un membre robotique de la même manière qu’un bras naturel.

L’équipe de l’EPFL avait déjà démontré dans des études précédentes que les participant·es étaient capables de contrôler des bras virtuels et de pointer des objets à l’aide d’un bras robotisé simple. Elle va désormais plus loin et étudie la capacité à saisir des objets.

L’équipe coordonnée par le post-doctorant Daniel Leal a mesuré une compétence aussi banale que complexe : la généralisation des tâches. « Avec un membre naturel, nous le faisons automatiquement », explique Silvestro Micera, auteur principal de l’étude. « Lorsqu’un enfant apprend à saisir un objet particulier, il n’a plus besoin de réapprendre pour d’autres objets. Le cerveau intériorise le principe du mouvement et le généralise à d’autres objets. »

Multitâche peu concluant

Selon le chercheur, si le cerveau peut généraliser les tâches avec un bras artificiel, c’est révélateur de sa faculté à l’incorporer – c’est-à dire à l’employer de manière efficace comme une partie intégrante du corps. « C’est un indice qui suggère que le cerveau peut vraiment contrôler un membre robotique », résume-t-il.

L’étude montre que la généralisation a bien lieu. Ainsi, les participant·es se sont entraînés à déplacer des blocs le plus rapidement possible en utilisant simultanément leurs bras naturels et artificiel. Dans une seconde phase, confrontés à des sujets non-entraînés, ils peuvent manipuler divers autres objets plus rapidement et avec plus de précision, avec leurs bras naturels comme leur bras robotique.

En d’autres termes, un protocole efficace pour induire une généralisation avec un membre naturel a produit le même effet avec sa version robotique.

Par contre, la généralisation est moindre quand les opérations demandées en phase de test sont trop éloignées de l’entraînement. Tout particulièrement dans un contexte de tâches multiples. Par exemple, les participant·es éprouvent des difficultés à généraliser la saisie d’objet avec le bras artificiel s’ils doivent en même temps taper sur un clavier avec leurs mains.

Selon Silvestro Micera, ce résultat suggère que la généralisation est plus difficile à obtenir avec les membres artificiels et pourrait rester limitée à des tâches très similaires. Il ajoute que l’entraînement n’était peut-être pas optimal non plus.

Recherches plus précises trop invasives

Pour l’heure, les scientifiques sont relativement peu nombreux à étudier l’augmentation de l’humain avec des membres robotiques. Aux Etats-Unis et en Europe, seule une poignée d’équipes étudient le sujet, notamment l’intégration de doigts artificiels. Le potentiel de l’approche n’en est pas moins intéressant.

« On peut imaginer une foule de professions pour lesquelles des membres supplémentaires pourraient être utiles : les secouristes, les mécanicien·nes de précision ou les chirurgien·nes, qui n’auraient plus besoin d’assistant·es pour leur passer leurs instruments », explique Silvestro Micera. Mais le chercheur souligne que de telles applications sont encore loin d’être une réalité.

L’écueil principal réside dans la moindre finesse du contrôle. Même amélioré, le contrôle au diaphragme d’un bras artificiel restera rudimentaire, loin de la précision d’un membre naturel.

Pour surmonter cet obstacle, une interface invasive, comme des électrodes implantées dans le cortex, pourrait constituer la solution à long terme. Elle traduirait les signaux cérébraux en commandes exécutables par le bras.

Mais cela n’est pas possible aujourd’hui ni dans un avenir proche

Pour Silvestro Micera, l’intérêt de ces travaux ne réside toutefois pas tant dans des scénarios futuristes d’humain augmenté que dans une meilleure compréhension du cerveau, de sa manière de s’interfacer et de construire de nouvelles connexions avec le corps.

« Pour moi, c’est avant tout une question neuroscientifique, explique-t-il. En comprenant mieux comment améliorer et accélérer l’entraînement avec un bras artificiel, nous découvrirons peut-être des principes utiles en réhabilitation, par exemple avec des patient·es paralysés après une attaque cérébrale.»